El primer planeta que completa el panorama astronómico llena nuestro “eslabón perdido”

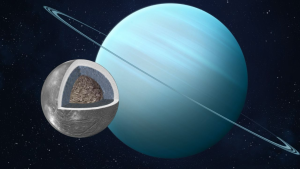

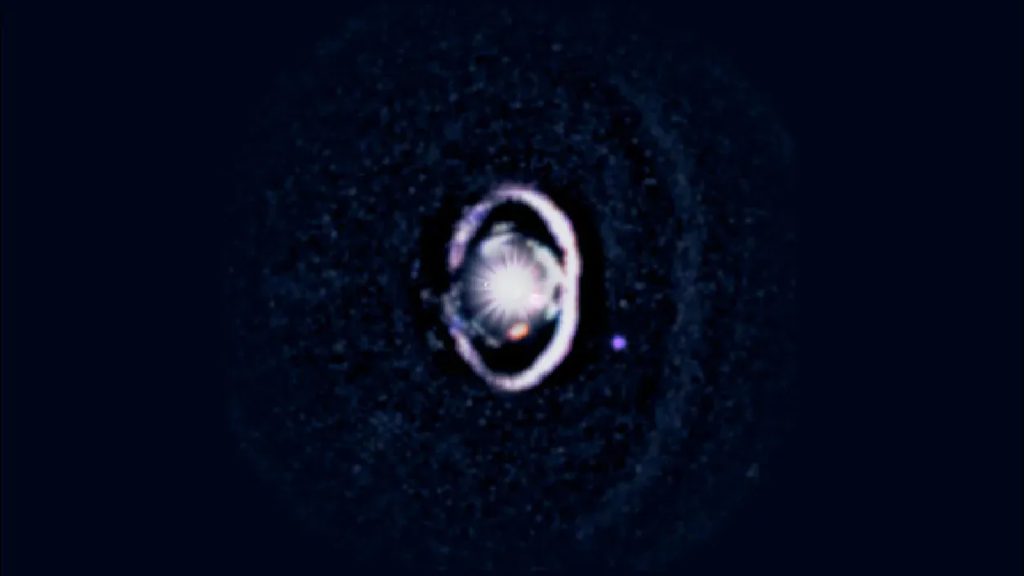

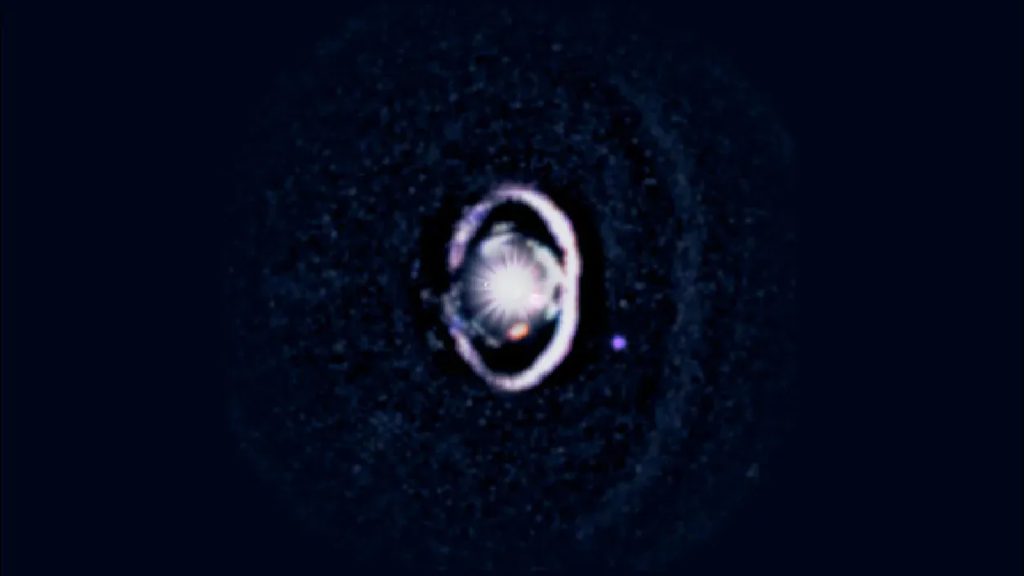

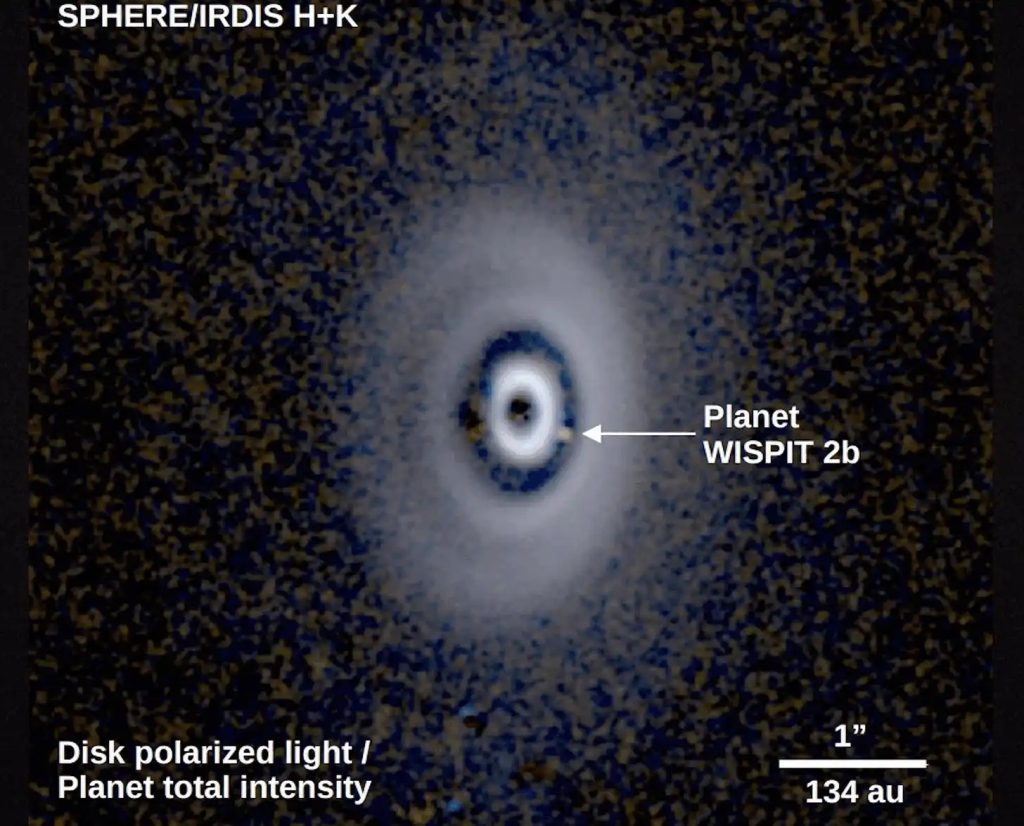

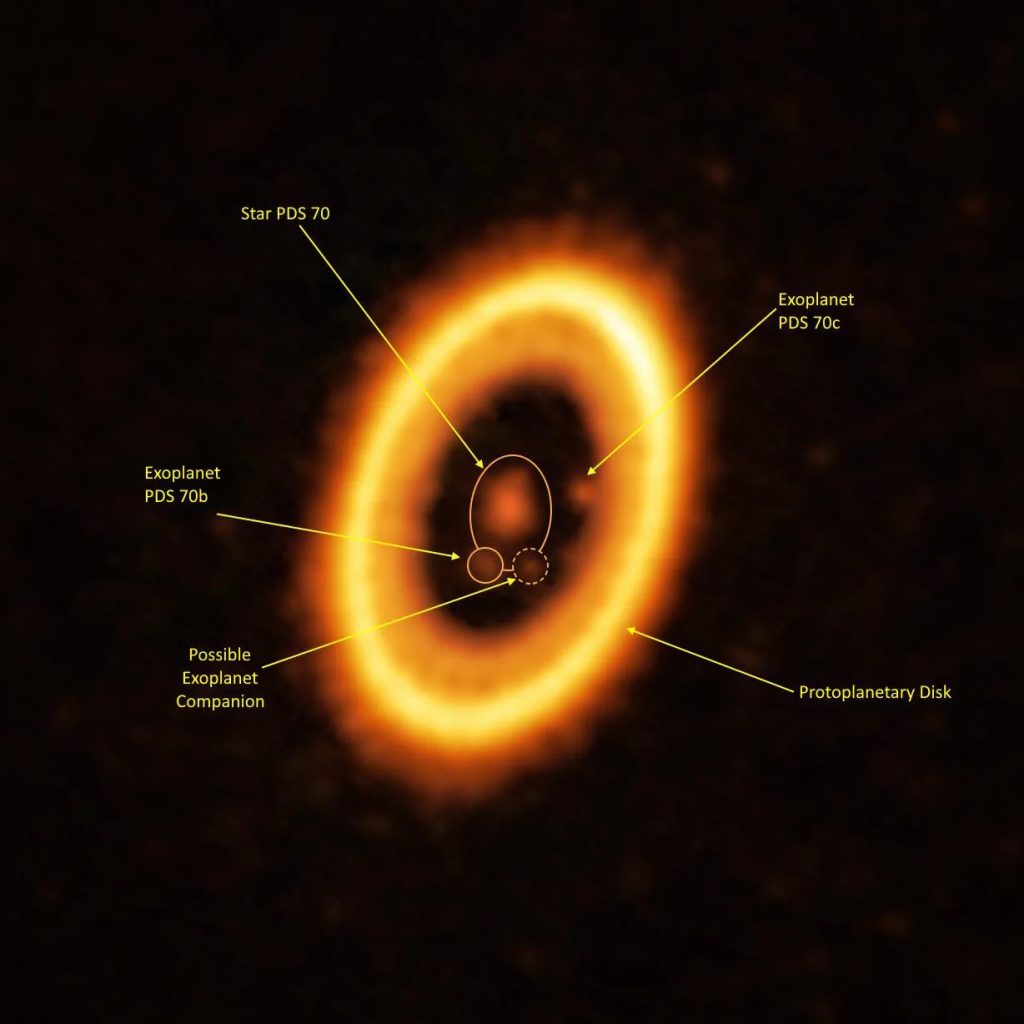

Esta imagen compuesta del sistema WISPIT 2, que incluye el exoplaneta WISPIT 2b (a la derecha), se obtuvo mediante la combinación de imágenes del telescopio Magellan en Chile y el Gran Telescopio Binocular en Arizona. Los anillos visibles representan material del disco protoplanetario, lo que convierte a WISPIT 2b en el primer exoplaneta detectado dentro de los espacios de polvo en el interior de un disco protoplanetario. Crédito: Laird Close, Universidad de Arizona.

Fuente Star with a Bang (por Ethan Siegel, Ph.D.)

Los planetas se desarrollan a partir de material protoestelar en discos, dando lugar con el tiempo a sistemas planetarios completos. Por fin, se ha completado la formación de los sistemas planetarios.

Aquí, en nuestro Universo, algo de lo que podíamos estar seguros, incluso antes de comenzar a examinar o detectar mundos más allá del nuestro, es que el Universo posee un mecanismo para la creación de planetas y sistemas planetarios en órbita alrededor de estrellas. Contamos con evidencia sumamente sólida que indica que debe existir una vía para que esto ocurra: la existencia de la Tierra y los demás planetas que orbitan nuestro Sol. Dado que existimos, y que nuestro planeta y los demás planetas del Sistema Solar existen, entonces el Universo debe tener alguna forma de crear estos planetas.

Entonces, ¿cómo se forman exactamente los planetas dentro de nuestro Universo?

Para responder a esta pregunta, debemos observar el Universo mismo. Claro, tenemos teorías que detallan cómo podrían formarse los planetas, y al combinar dos campos de la astronomía que podrían parecer apenas relacionados —la cosmología y el estudio de exoplanetas— podemos aprender muchísimo sobre la historia cósmica que da origen a los planetas. Pero incluso con todo lo que aprendemos, incluyendo las condiciones bajo las cuales las estrellas pueden llegar a tener planetas, aún existen lagunas en nuestro conocimiento. En un mundo ideal, no tendríamos ninguna laguna: podríamos seguir la historia de la formación planetaria, paso a paso, desde una nube preestelar de material hasta un sistema planetario maduro y evolucionado.

Como no disponemos de decenas de millones de años para observar la formación y evolución de un sistema, esto podría parecer imposible. Pero con el reciente descubrimiento en 2025 del planeta WISPIT 2b, por fin hemos completado el último eslabón perdido en la historia cósmica de la formación planetaria. Esto es lo que sabemos y cómo llegamos a esta conclusión.

Desde una perspectiva cósmica, sabemos que las primeras estrellas del Universo no pudieron haber tenido planetas. Tras el Big Bang, el Universo atravesó varias fases importantes en su evolución temprana.

- Un estado inicial de plasma de quarks y gluones se enfrió, creando hadrones ligados: específicamente, un denso mar en expansión lleno de protones y neutrones.

- Poco después, comenzaron a producirse reacciones nucleares, al fusionarse protones y neutrones sin ser desintegrados inmediatamente, creando una abundancia inicial de elementos ligeros y sus isótopos.

- Y luego, mucho más tarde, se formaron átomos neutros, seguidos del crecimiento gravitacional de regiones de alta densidad. Una vez que se acumula suficiente materia en una región del espacio, la formación estelar, por primera vez en el Universo, puede ocurrir.

Pero en estas primeras etapas, la formación de planetas es imposible. Cuando se forman estas nuevas estrellas, sin duda habrá abundantes reservas de material a su alrededor: material que uno pensaría que podría formar un planeta.

Sin embargo, ese material es casi exclusivamente hidrógeno y helio: aproximadamente un 99,99999991 % de hidrógeno y helio, en masa. Con tan pocos elementos pesados, todo lo que no llega a convertirse en una estrella simplemente se dispersa.

¿Qué se necesitaría entonces para que se formaran planetas?

Como mínimo, necesitaríamos un enriquecimiento suficiente del material protoplanetario para que la existencia de planetas fuera posible. Aquí, en nuestro Sistema Solar, donde tenemos los ocho planetas conocidos, podemos estar seguros de que superamos ese umbral de enriquecimiento. Pero ¿existe un límite preciso, por encima del cual la formación de planetas está prácticamente garantizada, mientras que por debajo de él está prohibida?

Para responder a esta pregunta, tenemos una manera de averiguarlo: podemos observar las estrellas cercanas y buscar planetas a su alrededor. Al mismo tiempo, podemos medir el contenido de elementos pesados (lo que los astrónomos llaman «metalicidad») de la estrella (o estrellas) progenitora(s) y ver qué estrellas tienen planetas y cuáles no.

Resulta que, en nuestra Vía Láctea actual, entre el 80 y el 90 % de las estrellas que podemos detectar son compatibles con la presencia de planetas, pero no el 100 %. Al parecer, si una estrella posee alrededor del 25 % o más de los elementos pesados presentes en nuestro Sol, la presencia de planetas está prácticamente garantizada. Si la proporción de estos elementos pesados se sitúa entre el 8 % y el 25 %, la presencia de planetas es incierta. Y si observamos sistemas estelares con menos del 8 % de los elementos pesados del Sol, muy pocos poseen planetas, y ninguno con menos del 1 % presenta planetas. Con más de 6000 exoplanetas detectados en el libro, esto nos indica dónde se han formado planetas y dónde no.

Esa información sirve como punto de partida para nuestra gran pregunta sobre la formación planetaria: ¿cómo pasamos de una nube de gas que colapsará para formar estrellas a un sistema estelar completo con un sistema de planetas a su alrededor?

Antes de analizar la evidencia, debemos ser justos con los teóricos y señalar que existe al menos un esbozo de una teoría sobre la formación planetaria desde hace muchas décadas: más antigua que cualquier evidencia observacional que tengamos sobre cómo se forman realmente los planetas. En secuencia, los pasos que deberían ocurrir son los siguientes:

- Primero, una nube de gas colapsa y se fragmenta, dando lugar a la existencia de muchos lugares diferentes dentro de la nube donde se formará una nueva estrella (singular) o un sistema de nuevas estrellas (dos o más).

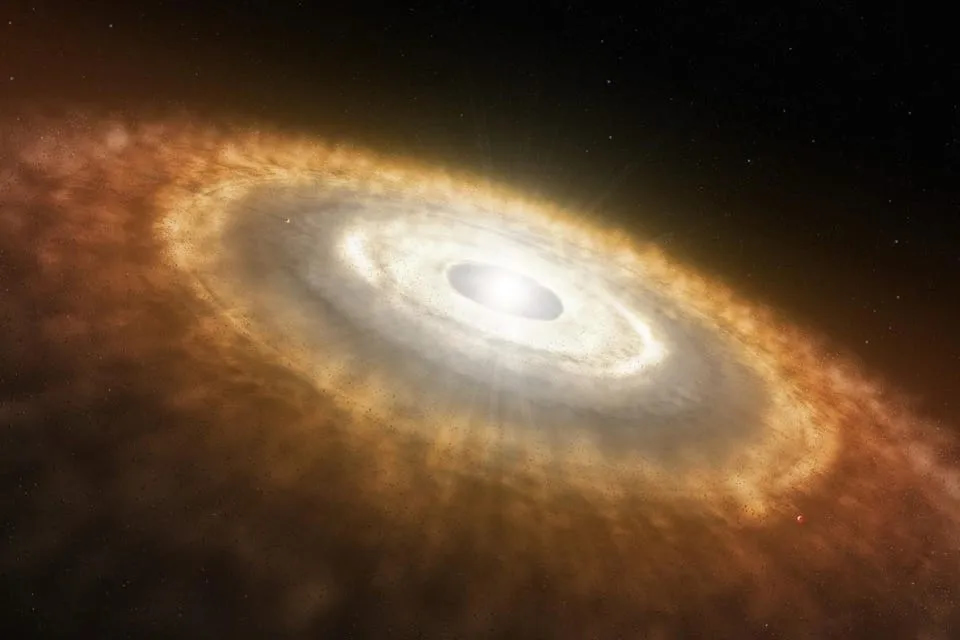

- Luego, alrededor de estas protoestrellas, se forma un disco de gas y polvo —compuesto de los mismos elementos que la estrella y su nube de gas progenitora— que las rodea.

- Tras un tiempo como disco homogéneo, comienzan a aparecer inestabilidades, como huecos, espirales y densos anillos de material, lo que da lugar a una estructura compleja dentro de esos discos.

- En algún momento, generalmente después de que la protoestrella se convierte en una estrella, el material circunestelar (es decir, el material que rodea a la estrella) es expulsado, eliminando el disco protoplanetario y dejando solo una serie de planetas, además de los restos de polvo.

- Finalmente, más adelante en la vida del sistema estelar, los restos de polvo también se eliminan, dejando solo un sistema planetario maduro.

Así es, al menos en teoría, como deberían formarse los planetas.

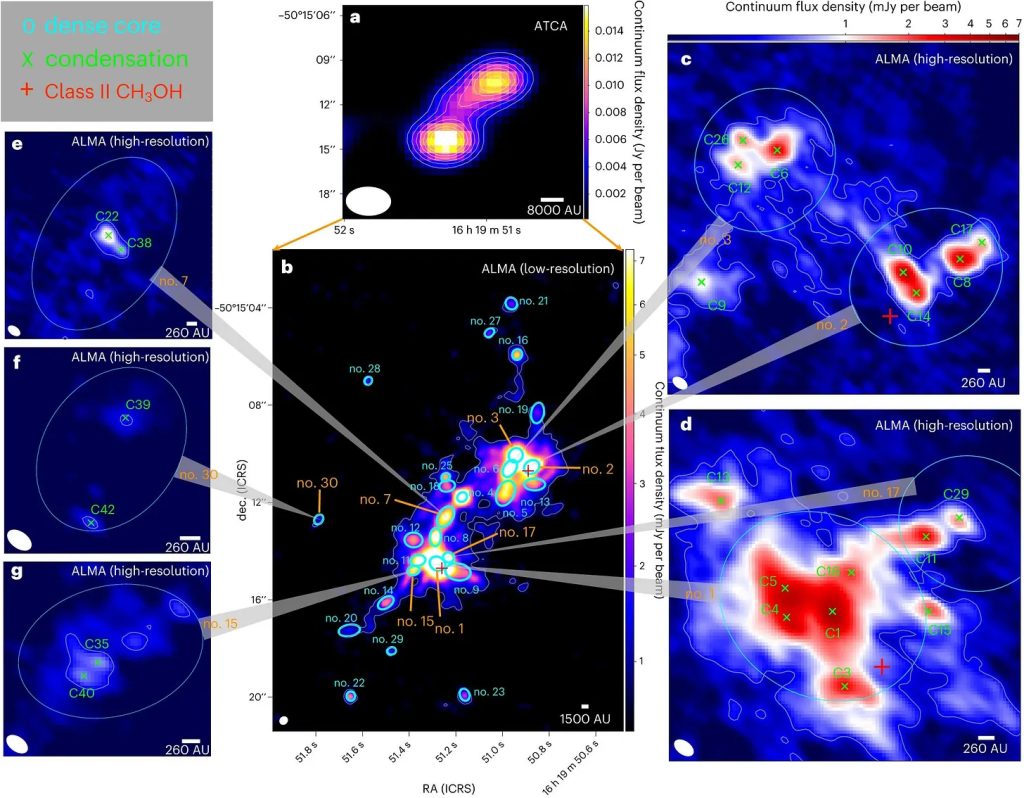

Muchos de estos pasos cuentan con sólidas evidencias que los respaldan. Por ejemplo, como se puede observar en la imagen anterior, es posible examinar el interior de las regiones de formación estelar y observar los núcleos protoestelares de diversas estrellas recién formadas. El resultado es sumamente alentador: las nubes de gas que colapsan para formar nuevas estrellas efectivamente se fragmentan. Cuando observamos un cúmulo estelar recién formado, con cientos, miles o incluso decenas de miles de estrellas nuevas en su interior, es fácil suponer que nuestros sistemas estelares modernos, compuestos principalmente por sistemas estelares simples, binarios y ternarios (con algunos sistemas multiestelares de mayor tamaño), surgen mucho después, cuando el cúmulo se disocia.

Pero estos datos modernos de alta resolución, adquiridos con telescopios como el Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), muestran que los sistemas binarios y ternarios son comunes incluso desde las primeras etapas de la formación estelar, y que si bien las estrellas simples siguen siendo la mayoría, son principalmente las estrellas de baja masa las que forman sistemas simples, mientras que las estrellas de mayor masa tienden a terminar en sistemas multiestelares. Al parecer, según los mejores datos observacionales de los que disponemos, el primer paso teórico en la formación de planetas ha sido completamente acertado: las nubes de gas colapsan y se fragmentan, dando lugar a la existencia de muchos lugares diferentes y desconectados donde surgen nuevas estrellas y protoestrellas.

Luego, podemos observar regiones de formación estelar un poco más evolucionadas, como la cercana Nebulosa de Orión, y encontrar estrellas jóvenes y protoestrellas que aún poseen discos protoplanetarios a su alrededor. De hecho, estos sistemas son increíblemente comunes dondequiera que se produzca formación estelar continua, siendo la Nebulosa de Orión simplemente el lugar más cercano a nosotros donde aún se está produciendo una gran cantidad de formación estelar. Se han detectado más de 100 objetos con discos protoplanetarios —estrellas jóvenes y protoestrellas— solo en la Nebulosa de Orión, gracias a los datos combinados del Hubble, el JWST, ALMA y otros radiotelescopios e infrarrojos.

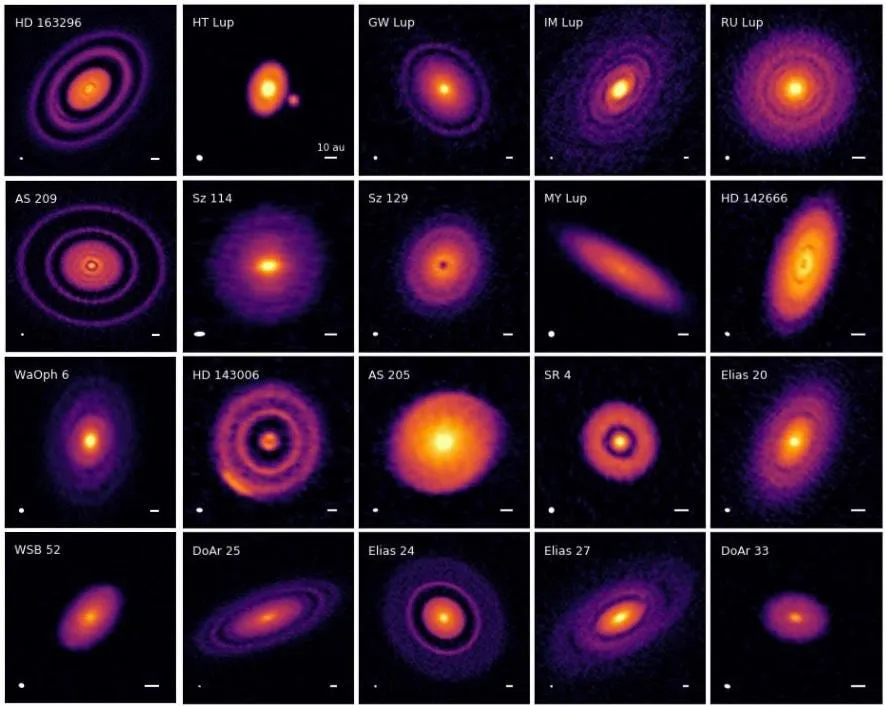

Originalmente, estos discos protoplanetarios se nos presentaban como simples manchas: siluetas oscuras en luz visible y fuentes brillantes de luz emitida en longitudes de onda infrarrojas. Sin embargo, a medida que comenzamos a utilizar mejores técnicas, con imágenes de alta resolución mejoradas por la instrumentación moderna y mediante la técnica de interferometría de muy larga base, empezamos a estudiar estos discos protoplanetarios en busca de características en su interior. Resultaba especialmente útil cuando el disco se veía de frente (en contraposición a verlo de canto o con una inclinación muy pronunciada); a veces veíamos discos uniformes y sin rasgos distintivos, pero otras veces veíamos rasgos como ondas espirales, anillos o huecos dentro de estos discos.

A principios de la década de 2020, comenzamos a observar una diferencia de edad entre los sistemas sin rasgos distintivos y aquellos con rasgos no uniformes. En concreto, estos discos protoplanetarios se clasificaron en tres categorías:

- sistemas con menos de 0,5 millones de años, todos con discos aparentemente uniformes;

- sistemas con más de 2 millones de años, todos con discos aparentemente ricos en rasgos distintivos;

- y sistemas con entre 0,5 y 2 millones de años, algunos con discos uniformes y otros con rasgos distintivos.

Además, los sistemas con una edad significativamente superior a 10 millones de años tendían a carecer por completo de discos protoplanetarios, lo que indica que el proceso de formación planetaria comienza temprano y se completa con relativa rapidez en el Universo.

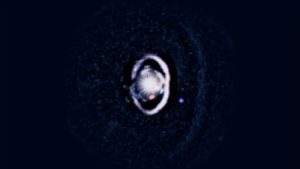

Encontrar características como «huecos» y «anillos» en los discos protoplanetarios es relativamente común, y se sospecha que la razón de estos huecos y anillos es simple: son regiones donde el material protoplanetario ha sido absorbido por planetas y protoplanetas que se están formando precisamente en esos lugares. Ya no hay material allí porque ya se ha formado un planeta; el planeta joven ya ha despejado su órbita del material potencialmente formador de planetas. Esto se vio reforzado en 2023 con la detección de los exoplanetas PDS 70b y PDS 70c en el mismo sistema: encontrados en las partes internas de un sistema estelar joven ya despejado, que aún conservaba un disco protoplanetario externo.

Posteriormente, por supuesto, hemos detectado numerosos planetas completamente maduros dentro de sistemas planetarios, incluso mediante imágenes directas cuando se encuentran lo suficientemente separados de su estrella madre, tanto en sistemas que aún conservan un disco de escombros como en aquellos cuyo disco de escombros polvoriento se ha evaporado por completo. Parecería, entonces, que hemos avanzado enormemente en la comprensión del origen de los exoplanetas. Los núcleos de las protoestrellas se forman por colapso gravitacional; estas protoestrellas desarrollan discos circunestelares; dichos discos desarrollan inestabilidades que generan huecos, donde se forman protoplanetas y, finalmente, planetas completos; los discos mismos se evaporan, dejando tras de sí sistemas planetarios maduros.

Sin embargo, durante mucho tiempo ha existido un eslabón perdido en esta cadena de conocimiento. Si bien podemos obtener imágenes de los discos y observar los huecos en su interior, y podemos obtener imágenes directas de planetas en etapas posteriores de evolución orbitando sus estrellas, nunca hemos observado un disco con huecos que contenga un planeta observable dentro de ellos.

En otras palabras, solo habíamos sospechado la presencia de planetas en estos huecos de los discos protoplanetarios; nunca habíamos detectado uno directamente. O, al menos, así era hasta hace apenas un par de meses, en 2025, cuando se descubrió el primer planeta en un hueco de un disco protoplanetario: WISPIT 2b.

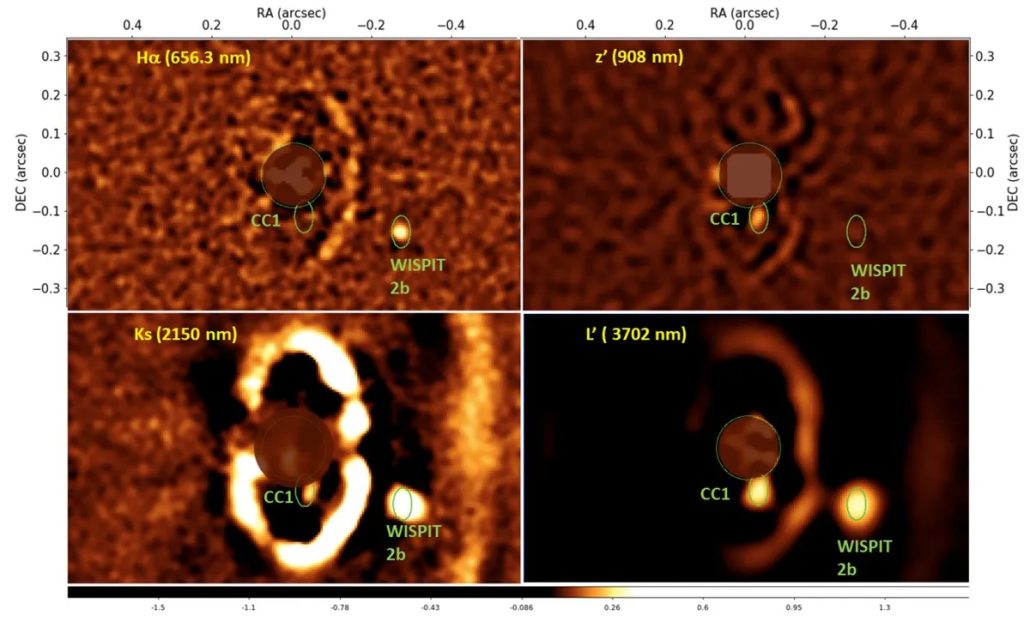

En dos artículos publicados recientemente en Astrophysical Journal Letters, imágenes directas de alta resolución del disco protoplanetario alrededor de la estrella análoga al Sol, WISPIT 2, revelaron diversas propiedades. Se observa:

- un disco extenso, que abarca cientos de veces la distancia entre la Tierra y el Sol;

- una subestructura de múltiples anillos en su interior, lo que sugiere la presencia de planetas en los espacios entre los anillos;

- y un protoplaneta joven y masivo incrustado en uno de esos espacios, que se mueve junto con su estrella anfitriona.

Este planeta, WISPIT 2b, es el primer planeta identificado inequívocamente dentro de un disco de múltiples anillos, con una masa impresionante de entre 4,9 y 5,3 veces la de Júpiter. Su masa está muy por debajo del umbral para convertirse en una enana marrón (que requiere al menos 13 masas de Júpiter), la edad de su estrella madre coincide con la cronología de formación planetaria previamente descubierta (tiene unos 5 millones de años) y la estrella se encuentra relativamente cerca, a 133 pársecs (unos 430 años luz). Los estudios también sugieren que la masa continúa acumulándose en este joven planeta, a un ritmo de 4,5 cuatrillones de toneladas por año, o aproximadamente la masa de Fobos, la luna más grande de Marte, diariamente.

Aunque también existen indicios de un segundo planeta, más interno y aún más masivo (con una masa aproximada de nueve veces la de Júpiter), ubicado más cerca de la estrella madre, la gran noticia es que el eslabón perdido más importante en la historia de la formación planetaria —la desconexión entre la formación de huecos y la aparición de planetas— se ha resuelto con el descubrimiento de WISPIT 2b. Ahora podemos estar seguros: sí, existen pruebas de que cuando observamos un hueco en estos discos protoplanetarios, podemos estar seguros de que, efectivamente, se forman planetas en esos huecos. El hecho de que tanto el tamaño del hueco como la masa del planeta sean compatibles con los modelos teóricos de la física implicada refuerza aún más la evidencia científica a favor de esta interpretación.

Resulta emocionante que esto sugiera que las observaciones de imágenes directas de alta resolución realizadas a estrellas jóvenes cercanas con la tecnología actual pueden revelar, como mínimo, los planetas nuevos más masivos que se formen en estos sistemas estelares. Donde observamos huecos en los discos protoplanetarios, ahora contamos con evidencia directa que vincula la presencia de planetas con la existencia de dichos huecos: quizás incluso el 100% de estos huecos se deban a planetas. El estudio WISPIT (Planetas con Amplia Separación en el Tiempo) utiliza el instrumento SPHERE a bordo del Very Large Telescope (VLT) del ESO y el sistema de óptica adaptativa MagAO-X de la Universidad de Arizona, instalado en el telescopio Magellan del Centro Científico Carnegie: dos de los telescopios insignia de nuestra generación actual. Es casi seguro que se encontrarán más planetas en los huecos de los discos protoplanetarios en los próximos años, lo que nos proporcionará la primera confirmación integral de un escenario sobre cómo se forman realmente la mayoría de los planetas del Universo.

Referencias

- Richelle F. van Capelleveen et al. «WIde Separation Planets In Time (WISPIT): A Gap-clearing Planet in a Multi-ringed Disk around the Young Solar-type Star WISPIT 2». 2025 ApJL 990 L8

Laird M. Close et al. «Wide Separation Planets in Time (WISPIT): Discovery of a Gap Hα Protoplanet WISPIT 2b with MagAO-X». 2025 ApJL 990 L9