En Júpiter, todo es como una bola de masa

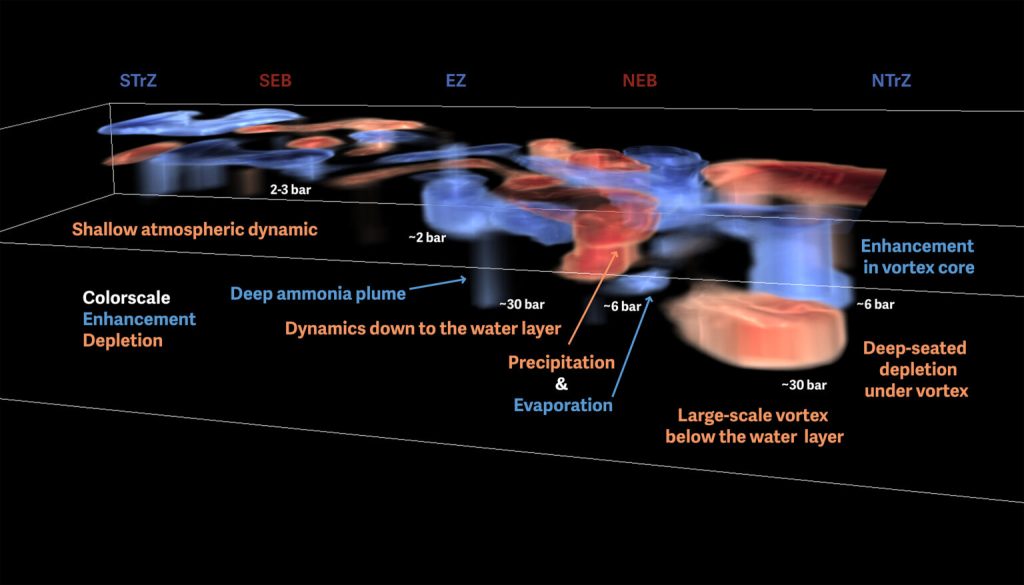

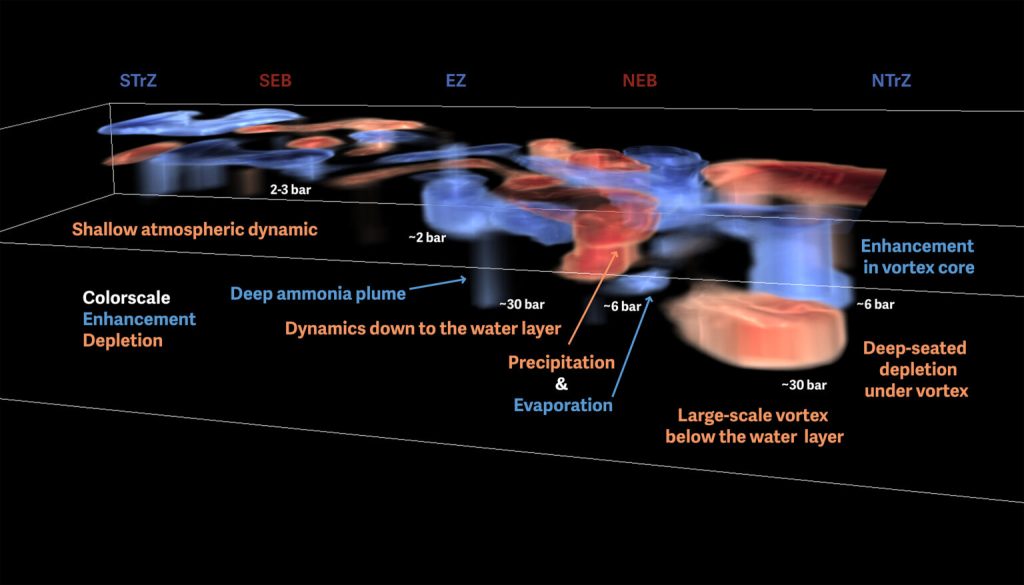

Un corte transversal de la atmósfera superior, o troposfera, de Júpiter muestra la profundidad de las tormentas en una franja norte-sur que cruza el ecuador del planeta, o zona ecuatorial (ZE). Los colores azul y rojo representan, respectivamente, concentraciones de gas amoniaco superiores e inferiores a lo normal. Mediante el seguimiento del amoniaco, dos nuevos estudios de la UC Berkeley muestran que los sistemas meteorológicos de Júpiter, que cambian rápidamente, son en su mayoría muy superficiales (izquierda), aunque dos tipos de tormentas —las columnas de amoniaco que ascienden rápidamente (centro) y los vórtices similares a huracanes— impactan con mayor profundidad y son responsables de la desmezcla de los gases atmosféricos. Las tormentas a gran escala con columnas de amoniaco producen bolas de polvo que caen a una profundidad aún mayor que las columnas y los vórtices. La presión a diferentes profundidades se indica en barras, equivalente a una atmósfera de presión terrestre. Chris Moeckel, UC Berkeley.

Fuente UC Berkeley

Granizos de amoniaco y agua, que se formaban en la superficie, formaban parte de una extraña teoría para explicar la atmósfera mal mezclada del planeta. Estas bolas de hielo parecen ser reales.

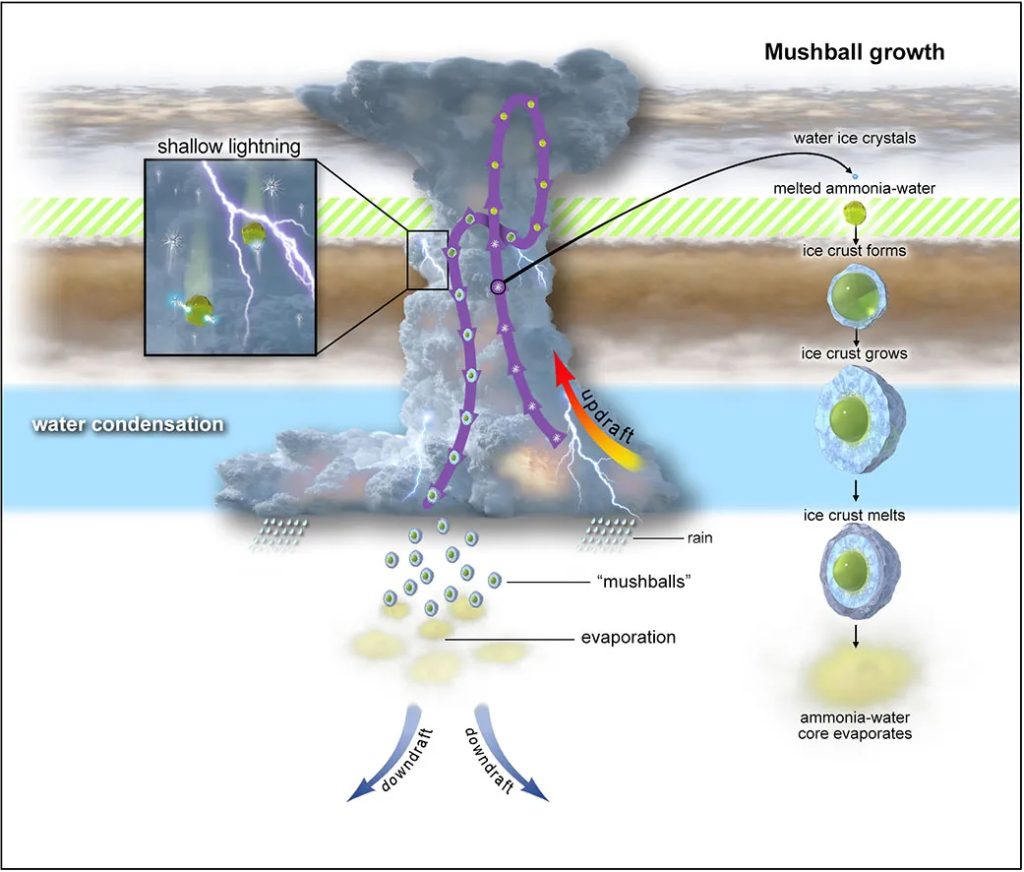

Imagine un granizado, compuesto de amoniaco y agua envuelto en una capa dura de hielo. Ahora imagine estas bolas de granizado cubiertas de hielo, llamadas «bolas de hongo», cayendo como granizo durante una tormenta, iluminadas por intensos relámpagos.

Científicos planetarios de la Universidad de California, Berkeley, afirman que en Júpiter existen tormentas de granizo con bolas de hongo acompañadas de fuertes relámpagos. De hecho, estas tormentas podrían ocurrir en todos los planetas gaseosos de la galaxia, incluyendo los otros planetas gigantes de nuestro sistema solar: Saturno, Urano y Neptuno.

La idea de las bolas de hongo se planteó inicialmente en 2020 para explicar las irregularidades en la distribución del gas amoniaco en la atmósfera superior de Júpiter, detectadas tanto por la misión Juno de la NASA como por radiotelescopios terrestres.

En aquel entonces, Chris Moeckel, estudiante de posgrado de UC Berkeley, y su tutora, Imke de Pater, profesora emérita de astronomía y ciencias terrestres y planetarias, consideraron que la teoría era demasiado compleja para ser real, ya que requería condiciones atmosféricas muy específicas.

«Imke y yo pensábamos: ‘Es imposible que esto sea cierto'», declaró Moeckel, quien obtuvo su doctorado en UC Berkeley. El año pasado y ahora es investigador en el Laboratorio de Ciencias Espaciales de la Universidad de California en Berkeley. «Tienen que confluir tantas cosas para explicar esto; parece tan exótico. Básicamente, pasé tres años intentando demostrar que era falso. Y no pude demostrarlo».

La confirmación, publicada el 28 de marzo en la revista Science Advances, surgió junto con la primera visualización en 3D de la atmósfera superior de Júpiter, que Moeckel y de Pater crearon y describen recientemente en un artículo que se encuentra actualmente en revisión por pares y está publicado en el servidor de preimpresión arXiv.

La imagen en 3D de la troposfera de Júpiter muestra que la mayoría de los sistemas meteorológicos en Júpiter son superficiales, alcanzando solo entre 10 y 20 kilómetros por debajo de la capa de nubes visible o «superficie» del planeta, que tiene un radio de 70 000 km. La mayoría de los coloridos patrones en espiral en las bandas que rodean el planeta son superficiales.

Sin embargo, algunos fenómenos meteorológicos emergen a mucha más profundidad en la troposfera, redistribuyendo el amoniaco y el agua, y esencialmente desmezclando lo que durante mucho tiempo se consideró una atmósfera uniforme. Los tres tipos de fenómenos meteorológicos responsables son vórtices similares a huracanes, puntos calientes acoplados a columnas ricas en amoniaco que envuelven el planeta en una estructura ondulatoria, y grandes tormentas que generan bolas de masa y relámpagos.

«Cada vez que observamos Júpiter, vemos que se encuentra principalmente a nivel de la superficie», dijo Moeckel. «Es poco profundo, pero algunos elementos —vórtices y estas grandes tormentas— pueden atravesarlo».

«Juno realmente muestra que el amoniaco se agota en todas las latitudes hasta unos 150 kilómetros, lo cual es realmente extraño», dijo de Pater, quien descubrió hace 10 años que el amoniaco se agotaba hasta unos 50 km. «Eso es lo que Chris intenta explicar con sus sistemas de tormentas que se extienden a mucha más profundidad de lo que esperábamos».

Infiriendo la composición planetaria a partir de observaciones de nubes

Gigantes gaseosos como Júpiter y Saturno, y gigantes helados como Neptuno y Urano, son un foco principal de las misiones espaciales actuales y de los grandes telescopios, incluido el Telescopio Espacial James Webb, en parte porque pueden ayudarnos a comprender la historia de la formación de nuestro sistema solar y las observaciones reales de exoplanetas distantes, muchos de los cuales son grandes y gaseosos. Dado que los astrónomos solo pueden observar las atmósferas superiores de exoplanetas lejanos, saber cómo interpretar las firmas químicas en estas observaciones puede ayudar a los científicos a inferir detalles del interior de los exoplanetas, incluso de planetas similares a la Tierra.

“Básicamente, estamos demostrando que la parte superior de la atmósfera es, en realidad, una representación bastante deficiente de lo que hay dentro del planeta”, dijo Moeckel.

Esto se debe a que tormentas como las que crean bolas de champiñón desmezclan la atmósfera, de modo que la composición química de las cimas de las nubes no necesariamente refleja la composición en las capas más profundas. Es poco probable que Júpiter sea único.

“Esto se puede extender a Urano, Neptuno y, sin duda, también a los exoplanetas”, dijo de Pater.

La atmósfera de Júpiter es radicalmente diferente a la de la Tierra. Está compuesta principalmente de hidrógeno y helio, con trazas de moléculas gaseosas, como amoniaco y agua, que son más pesadas que la atmósfera en general. La atmósfera terrestre se compone principalmente de nitrógeno y oxígeno. Júpiter también tiene tormentas, como la Gran Mancha Roja, que duran siglos. Y mientras el amoniaco y el vapor de agua ascienden, se congelan en gotitas, como la nieve, y caen continuamente, no hay una superficie sólida sobre la que impactar. ¿En qué momento dejan de caer las gotas de lluvia?

“En la Tierra, existe una superficie, y la lluvia eventualmente impactará sobre ella”, dijo Moeckel. “La pregunta es: ¿Qué sucede si se elimina la superficie? ¿Hasta dónde caen las gotas de lluvia en el planeta? Esto es lo que tenemos en los planetas gigantes”.

Esta pregunta ha despertado el interés de los científicos planetarios durante décadas, ya que se cree que procesos como la lluvia y las tormentas son los principales mezcladores verticales de las atmósferas planetarias. Durante décadas, la simple suposición de una atmósfera bien mezclada guió las inferencias sobre la composición interna de planetas gigantes gaseosos como Júpiter.

Las observaciones con radiotelescopios, muchas de ellas realizadas por de Pater y sus colegas, demuestran que esta simple suposición es falsa.

“Las cimas turbulentas de las nubes nos llevarían a creer que la atmósfera está bien mezclada”, dijo Moeckel, invocando la analogía de una olla de agua hirviendo. Si miras la parte superior, ves que hierve, y asumirías que toda la olla está hirviendo. Pero estos hallazgos muestran que, aunque la parte superior parece estar hirviendo, debajo hay una capa que en realidad es muy estable y lenta.

La microfísica de las bolas de champiñón

En Júpiter, la mayor parte de la lluvia de agua y la nieve de amoniaco parecen circular en las capas altas de la atmósfera fría y evaporarse al caer, según Moeckel. Sin embargo, incluso antes de la llegada de Juno a Júpiter, de Pater y sus colegas informaron de una atmósfera superior carente de amoniaco. No obstante, lograron explicar estas observaciones mediante modelos meteorológicos dinámicos y estándar, que predijeron una precipitación de amoniaco en tormentas eléctricas hasta la capa de agua, donde el vapor de agua se condensa en líquido.

Pero las observaciones de radio de Juno rastrearon las regiones de mezcla deficiente a profundidades mucho mayores, hasta unos 150 km, con muchas áreas sorprendentemente carentes de amoniaco y sin ningún mecanismo conocido que pudiera explicar las observaciones. Esto condujo a propuestas de que el agua y el hielo de amoniaco deben formar granizos que caen de la atmósfera y eliminan el amoniaco. Pero era un misterio cómo se formaban granizos lo suficientemente pesados como para caer cientos de kilómetros a la atmósfera.

Para explicar por qué falta amoniaco en partes de la atmósfera de Júpiter, el científico planetario Tristan Guillot propuso una teoría que involucra tormentas violentas y granizos blandos llamados bolas de hongo. Según esta teoría, las fuertes corrientes ascendentes durante las tormentas pueden elevar diminutas partículas de hielo por encima de las nubes, a más de 60 kilómetros de altura. A esas altitudes, el hielo se mezcla con vapor de amoniaco, que actúa como anticongelante y derrite el hielo, convirtiéndolo en un líquido blando. A medida que las partículas continúan ascendiendo y descendiendo, se hacen más grandes, como el granizo en la Tierra, y finalmente se convierten en bolas de masa del tamaño de pelotas de béisbol.

Estas bolas pueden atrapar grandes cantidades de agua y amoníaco en una proporción de 3 a 1. Debido a su tamaño y peso, caen a las profundidades de la atmósfera, muy por debajo del punto de origen de la tormenta, llevándose consigo el amoníaco. Esto ayuda a explicar por qué el amoníaco parece estar ausente de la atmósfera superior: está siendo arrastrado hacia abajo y oculto en las profundidades del planeta, donde deja tenues rastros que pueden observarse con radiotelescopios.

Sin embargo, el proceso depende de varias condiciones específicas. Las tormentas necesitan corrientes ascendentes muy fuertes, de unos 100 metros por segundo, y las partículas fangosas deben mezclarse rápidamente con el amoníaco y crecer lo suficiente como para sobrevivir a la caída.

“El viaje en forma de bola de hongo comienza esencialmente a unos 50 o 60 kilómetros por debajo de la capa de nubes en forma de gotas de agua. Estas gotas se elevan rápidamente hasta la parte superior de la capa de nubes, donde se congelan y luego caen más de cien kilómetros hacia el planeta, donde comienzan a evaporarse y depositar material allí”, dijo Moeckel. “Así, en esencia, tenemos este extraño sistema que se activa muy por debajo de la capa de nubes, llega hasta la parte superior de la atmósfera y luego se hunde profundamente en el planeta”.

Las firmas únicas en los datos de radio de Juno para una nube de tormenta lo convencieron a él y a sus colegas de que esto es, efectivamente, lo que sucede.

“Había un pequeño punto bajo la nube que parecía indicar enfriamiento, es decir, derretimiento del hielo, o un aumento del amoníaco, es decir, derretimiento y liberación de amoníaco”, dijo Moeckel. “Fue el hecho de que cualquiera de las dos explicaciones solo fuera posible con bolas de hongo lo que finalmente me convenció”.

La señal de radio no pudo haber sido causada por gotas de lluvia ni por nieve de amoníaco, según el coautor del artículo, Huazhi Ge, experto en dinámica de nubes en planetas gigantes e investigador postdoctoral del Instituto Tecnológico de California en Pasadena.

“El artículo de Science Advances demuestra, mediante observaciones, que este proceso aparentemente es cierto, en contra de mi deseo de encontrar una respuesta más simple”, afirmó Moeckel.

Observaciones coordinadas de Júpiter

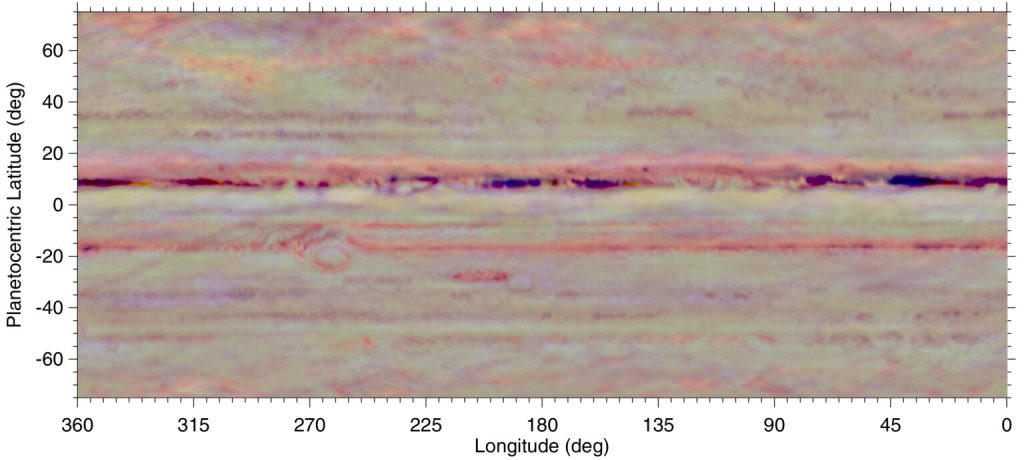

Científicos de todo el mundo observan Júpiter regularmente con telescopios terrestres, programados para coincidir con el máximo acercamiento de Juno al planeta cada seis semanas. En febrero de 2017 y abril de 2019 —los períodos que abarcan ambos artículos—, los investigadores utilizaron datos del Telescopio Espacial Hubble (HST) y del Very Large Array (VLA) en Nuevo México para complementar las observaciones de Juno y así crear una imagen tridimensional de la troposfera. El HST, en longitudes de onda visibles, proporcionó mediciones de la luz reflejada en las cimas de las nubes, mientras que el VLA, un radiotelescopio, sondeó decenas de kilómetros por debajo de las nubes para proporcionar un contexto global. El Radiómetro de Microondas de Juno exploró la atmósfera profunda de Júpiter en una región limitada de la atmósfera.

Esta animación de la NASA de 2020 lleva al espectador en un viaje simulado a las exóticas tormentas eléctricas de gran altitud de Júpiter, esquivando la lluvia de amoníaco y los destellos de luz superficiales. El video se creó combinando una imagen de Juno de nubes de gran altitud con animación generada por computadora. (Crédito: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. Gill, con animación de Koji Kuramura y música de Vangelis).

“Básicamente, desarrollé un método de tomografía que toma las observaciones de radio y las convierte en una representación tridimensional de la parte de la atmósfera observada por Juno”, dijo Moeckel.

La imagen 3D de esa franja de Júpiter confirmó que la mayor parte del clima ocurre en los 10 kilómetros superiores.

“La capa de condensación de agua desempeña un papel crucial en el control de la dinámica y el clima en Júpiter”, dijo Moeckel. “Solo las tormentas y olas más potentes pueden atravesar esa capa”.

Moeckel señaló que su análisis de la atmósfera de Júpiter se retrasó debido a la falta de productos de datos calibrados disponibles públicamente de la misión Juno. Dado el nivel actual de datos publicados, se vio obligado a reconstruir de forma independiente los métodos de procesamiento de datos del equipo de la misión: herramientas, datos y debates que, de haberse compartido con anterioridad, podrían haber acelerado significativamente la investigación independiente y ampliado la participación científica. Desde entonces, ha puesto estos recursos a disposición del público para apoyar futuras investigaciones.

El trabajo fue financiado en parte por una beca de Observaciones del Sistema Solar (SSO) de la NASA.

Referencia

- Chris Moeckel et al. Tempests in the troposphere: Mapping the impact of giant storms on Jupiter’s deep atmosphere.Sci. Adv.11,eado9779 (2025). DOI:10.1126/sciadv.ado9779