¿Es la estrella Matusalén realmente la más antigua que el Universo?

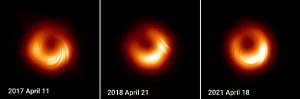

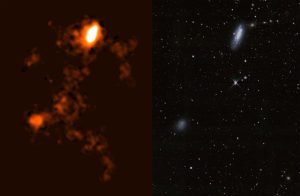

Ubicada a unos 4140 años luz de distancia en el halo galáctico, SDSS J102915+172927 es una estrella antigua que contiene solo una veintemilésima parte de los elementos pesados que posee el Sol, y debería tener más de 13 000 millones de años: una de las estrellas más antiguas del Universo, similar a HE 1523–0901, pero incluso más pobre en metales. Crédito: ESO/Digitized Sky Survey 2

El Universo tiene una edad exacta de 13.800 millones de años, pero los astrónomos afirman que la estrella Matusalén tiene 14.500 millones de años. ¿Qué nos dice…?

Desde que los humanos hemos contemplado el Universo, nos hemos maravillado ante su inmensidad. ¿Era infinito nuestro Universo? ¿Era eterno? ¿O surgió hace un tiempo finito? A lo largo de los siglos XX y XXI, estas preguntas existenciales, una a una, han ido cayendo en el ámbito de la ciencia, y ahora cuentan con las mejores respuestas que jamás hayamos podido reunir. Hoy, podemos afirmar con seguridad que sabemos la edad del Universo: 13.800 millones de años, lo que marca el inicio del Big Bang. Si pudiéramos retroceder en el tiempo, descubriríamos que el universo tal como lo conocemos era un lugar muy diferente en sus inicios. Las estrellas y galaxias modernas surgieron de una serie de fusiones gravitacionales de objetos de menor masa, que a su vez estaban compuestos por estrellas más jóvenes y prístinas. En los tiempos más remotos, no había estrellas ni galaxias, y aún más lejos, no había átomos neutros ni núcleos atómicos estables, desde el Big Bang. Hoy en día, los astrónomos y astrofísicos que estudian el universo primitivo afirman con seguridad su edad con una incertidumbre de no más del ~1%: un logro notable.

Y, sin embargo, hay otra parte de la historia cósmica: la ciencia de la astronomía, y específicamente el estudio astronómico de las estrellas. Si podemos comprender cómo funcionan las estrellas, entonces, simplemente observando las propiedades físicas de las estrellas que vemos, podemos determinar sus edades y saber cuándo debieron haber nacido. Aunque las estrellas experimentan una amplia variedad de cambios a medida que envejecen, incluyendo la evolución de su: radio, luminosidad y temperatura.

Solo dos propiedades principales determinan la vida útil total de una estrella: su masa y su metalicidad. Esta última indica qué proporción de la estrella está compuesta de elementos más pesados que el hidrógeno y el helio.

Las estrellas más antiguas que hemos encontrado hasta la fecha son prácticamente prístinas, compuestas casi al 100 % de hidrógeno y helio, y sus edades pueden superar los 13 000 millones de años. Curiosamente, la estrella cuya edad se ha determinado más antigua, la llamada estrella Matusalén, tiene una edad estimada de 14 500 millones. ¿Cómo puede una estrella ser más antigua que la edad del propio Universo? Imposible. Esto es lo que debe estar sucediendo.

Una era cósmica

El método cósmico que utilizamos para determinar la edad del Universo es, de hecho, el más poderoso de todos, ya que se aplica por igual a todos los observadores del Universo tal como lo conocemos. Este método se remonta a la década de 1920, cuando se reveló la primera evidencia de la expansión del Universo. En física, siempre que se puedan descubrir las ecuaciones que rigen un sistema —es decir, las ecuaciones que indican cómo evoluciona con el tiempo—, basta con saber qué está haciendo ese sistema en un momento determinado, y se puede evolucionar tanto en el pasado como en el futuro como se desee. Mientras tanto las leyes de la física como el contenido del sistema no cambien, se llegará a la respuesta correcta.

En astrofísica y cosmología, las reglas que rigen la expansión del Universo provienen de considerar un modelo que, en promedio, está lleno de la misma cantidad de «cosas» en todas partes y en todas direcciones. A esto lo llamamos un Universo homogéneo, es decir, igual en todas partes, e isótropo, es decir, igual en todas las direcciones. Las ecuaciones que se obtienen se conocen como ecuaciones de Friedmann (en honor a Alexander Friedmann, quien las derivó por primera vez) y existen desde hace 102 años: desde 1922.

Estas ecuaciones indican que un Universo lleno de «cosas» no puede permanecer estático e inmutable, sino que debe expandirse o contraerse. Además, la forma en que la tasa de expansión (o contracción) cambia con el tiempo solo depende de dos factores:

- la velocidad de esa tasa en un momento dado, como hoy,

- y de qué está lleno exactamente el Universo en ese momento específico.

En los inicios de la cosmología como ciencia, se solía bromear diciendo que «la cosmología es la búsqueda de dos números», donde esos dos números representaban la tasa de expansión actual y una medida de cómo dicha tasa cambia con el tiempo. Esto se basaba en el hecho de que, si las ecuaciones de Friedmann describen nuestro Universo, simplemente midiendo:

- cuál es la tasa de expansión actual (lo que conocemos como el parámetro de Hubble),

- así como cómo cambia la tasa de expansión con el tiempo (lo que históricamente llamamos el parámetro de desaceleración, que ahora nos damos cuenta de que es un nombre inapropiado porque ese parámetro es en realidad negativo; el Universo está acelerando y no desacelerando),

Entonces podríamos determinar con precisión cuál es el contenido del Universo: no solo ahora, sino en cualquier momento de la historia cósmica.

En otras palabras, podríamos saber qué proporción del Universo se encontraba en forma de materia normal, qué proporción se encontraba en forma de materia oscura, qué proporción era radiación, qué proporción eran neutrinos, qué proporción era energía oscura, etc. Este es un enfoque muy práctico y sencillo, ya que estas mediciones simplemente reflejan, directamente, los dos lados de la ecuación de Friedmann: la expansión del universo y cómo cambia con el tiempo están en un lado, mientras que la densidad de materia y energía de todo el Universo está en el otro.

En principio, medir un lado de la ecuación indicará qué debe estar presente en el otro. Luego, se puede extrapolar lo que se sabe en el pasado, hasta cuando el universo se encontraba en el estado muy caliente, denso y de pequeño volumen que corresponde a los primeros momentos del Big Bang caliente. El tiempo que tardas en dar cuerda al reloj (desde ahora hasta entonces) te indica la edad del Universo.

En la práctica, sin embargo, no nos limitamos a tomar la evidencia disponible que apunta directamente a una respuesta y declarar el problema resuelto. Si lo hiciéramos, caeríamos en la trampa de cualquier error, tanto estadístico como sistemático, que puede sesgar los resultados de cualquier tipo de medición. Para mejorar nuestra respuesta, utilizamos múltiples líneas de evidencia que se complementan entre sí. Al reunir todas las líneas de evidencia fiables y de alta calidad, podemos intentar construir una imagen coherente del universo que incorpore todo nuestro conocimiento. Algunas de estas líneas de evidencia son particularmente reveladoras.

- La estructura a gran escala del universo nos indica la cantidad total de materia presente (aproximadamente el 30 % de la densidad crítica), así como la proporción normal de materia a materia oscura (aproximadamente de 1 a 5).

- Las fluctuaciones en el fondo cósmico de microondas relacionan la velocidad de expansión del universo con diversos componentes, incluida la densidad total de energía, que debe sumar aproximadamente el 100 % de la densidad crítica.

- Las mediciones directas de objetos individuales, como las supernovas de tipo Ia, a una amplia variedad de distancias y desplazamientos al rojo, pueden revelarnos la tasa de expansión actual y ayudarnos a medir cómo ha cambiado con el tiempo.

Lo que obtenemos es una imagen en la que el universo parece estar expandiéndose a una tasa de alrededor de ~70 km/s/Mpc hoy, compuesto de 68% de energía oscura, 27% de materia oscura, 4,9% de materia normal, alrededor de 0,1% de neutrinos y menos del 0,01% de todo lo demás, como radiación, agujeros negros, curvatura espacial y cualquier forma exótica de energía no incluida en la contabilidad que se muestra aquí.

Al reunir estas diversas piezas, incluyendo la tasa de expansión actual y los componentes conocidos del Universo, obtenemos una respuesta inequívoca para la edad del Universo: 13.800 millones de años. (Esta estimación proviene de datos de Planck con una tasa de expansión moderna de ~67 km/s/Mpc, lo que reemplaza los parámetros WMAP anteriores, que arrojaban una tasa de expansión ligeramente mayor, un Universo con algo más de energía oscura y algo menos de materia oscura. De ahí su valor anterior, algo menos preciso, de 13.700 millones de años para la edad del Universo).

Sin embargo, puede que le sorprenda saber que todos estos parámetros están interrelacionados. Si ha oído hablar de la tensión de Hubble, por ejemplo, sabrá que diferentes equipos, utilizando métodos distintos, están obteniendo valores distintos para la tasa de expansión actual. Si la tasa de expansión se acerca más a ~73 km/s/Mpc, como lo prefieren los grupos que utilizan mediciones de escala de distancias de tiempos tardíos (como las supernovas) en lugar de los ~67 km/s/Mpc obtenidos mediante métodos de señales reliquia de tiempos tempranos (como el fondo cósmico de microondas o las oscilaciones acústicas bariónicas), esto significa que el Universo se expande aproximadamente un 9 % más rápido de lo que indicaría el valor preferido.

Pero esto aún no cambiaría la edad del Universo hasta en un 9 %; para ajustarse a las demás restricciones, habría que modificar el contenido del Universo en consecuencia. Un Universo en expansión más rápida, hoy en día, requiere más energía oscura y menos materia en general, lo que solo reduciría la edad del Universo en ~1 %, no en ~9 %. Si bien muchos conjuntos de parámetros diferentes pueden ajustarse a los datos de, por ejemplo, el Fondo Cósmico de Microondas, la mayoría de los modelos requieren valores poco realistas de parámetros, como una tasa de expansión demasiado baja o una gran curvatura espacial, ambos factores que contradicen las observaciones.

La edad de las estrellas

Aquí tienes una afirmación con la que probablemente estés de acuerdo: «Si el Universo tiene 13.800 millones de años, mejor no encontrar estrellas en él con más de 13.800 millones de años».

El problema con esta afirmación es que es muy difícil determinar la edad de cualquier estrella del Universo, por muy bien que la midamos. Claro, sabemos muchísimas cosas sobre las estrellas:

- cuáles son sus propiedades cuando sus núcleos inician la fusión nuclear,

- cómo sus ciclos de vida dependen de la proporción de elementos con los que nacieron,

- cuánto dura su vida total y cómo esta depende de su masa inicial,

- y cómo evolucionan las estrellas a medida que consumen su combustible nuclear en diversas etapas.

Si podemos medir una estrella con la suficiente precisión —como ocurre con la mayoría de las estrellas a pocos miles de años luz de la Vía Láctea—, podemos rastrear su ciclo de vida hasta su nacimiento.

Eso es cierto, al menos en promedio. Pero estas afirmaciones son ciertas si, y solo si, esa estrella no ha experimentado una interacción o fusión importante con otro objeto masivo a lo largo de su vida. Las estrellas y los cadáveres estelares pueden causarse graves daños entre sí. Pueden despojarse de material, haciendo que una estrella parezca más o menos evolucionada de lo que realmente es. Varias estrellas pueden fusionarse, haciendo que la nueva estrella parezca más joven de lo que es. Y las interacciones estelares, incluidas las interacciones con el medio interestelar, pueden cambiar la proporción de elementos que observamos en su interior con respecto a los que estuvieron presentes durante la mayor parte de su vida. En otras palabras, la «instantánea» que tenemos de una estrella puede no ser representativa de su historia a lo largo de su multimillonaria vida.

Para realizar mediciones más precisas, en lugar de observar estrellas individuales antiguas, necesitamos observar las colecciones de estrellas más antiguas que podamos encontrar: estas son las estrellas que se encuentran en los cúmulos globulares.

Los cúmulos globulares existen en y alrededor de todas las grandes galaxias; algunos contienen cientos (como nuestra Vía Láctea), otros, como M87 en el cúmulo de Virgo, pueden contener más de 10 000. Cada cúmulo globular es una colección de muchas estrellas, que van desde unas pocas decenas de miles hasta muchos millones, y cada estrella que lo compone tendrá un color y una luminosidad: ambas propiedades fácilmente medibles para las estrellas dentro de nuestra galaxia y para muchas estrellas más allá de ella. Al representar gráficamente el color y la magnitud de cada estrella dentro de un cúmulo globular, obtenemos una curva con una forma particular que serpentea desde la esquina inferior derecha (color rojo y baja luminosidad) hasta la esquina superior izquierda (color azul y alta luminosidad) en lo que se denomina diagrama de Hertzsprung-Russell, o diagrama de color-magnitud.

¿Por qué son tan valiosas las curvas en un diagrama de color-magnitud? Porque a medida que las estrellas del cúmulo envejecen, las estrellas más masivas, azules y luminosas evolucionan a partir de esta curva hacia la esquina superior derecha. A medida que las estrellas consumen el combustible nuclear de su núcleo, este se contrae, se calienta y provoca que la estrella se hinche, convirtiéndose primero en una subgigante y luego en una gigante roja. Cuanto más tiempo transcurre desde el nacimiento del cúmulo de estrellas, más «vacía» se vuelve la parte azul y de alta luminosidad de esta curva.

Al observar los cúmulos globulares, encontramos que tienen una amplia variedad de edades, pero solo hasta un valor máximo: entre 12 y 13 mil millones de años. Muchos cúmulos globulares se encuentran en este rango de edad, pero lo importante es que ninguno es más antiguo.

Estrellas individuales

Al hablar del Universo entero, debíamos reconocer que nuestro enfoque solo era válido bajo ciertas condiciones. Debíamos asumir que no hubo cambios ni transiciones importantes y abruptos en el pasado del Universo: que las diversas especies de energía no cambiaran espontáneamente en un instante determinado de la historia cósmica. De igual manera, en el caso de las estrellas, debemos tener en cuenta que solo obtenemos una instantánea de su comportamiento a lo largo del tiempo que las hemos observado: años, décadas o siglos como máximo. Sin embargo, las estrellas suelen vivir miles de millones de años, lo que significa que solo las observamos durante un abrir y cerrar de ojos cósmico, y que muchas estrellas individuales podrían haber sufrido eventos violentos o contaminantes mucho antes de que el ser humano las viera.

En 2007, pudimos medir la estrella HE 1523–0901, que tiene alrededor del 80% de la masa del Sol y contiene solo el 0,1% del hierro del Sol, y determinamos su edad en 13.200 millones de años a partir de sus abundancias de elementos radiactivos. En 2015, un conjunto de nueve estrellas cerca del centro de la Vía Láctea se fechó hace 13.500 millones de años: solo 300.000.000 de años después del Big Bang, y antes de la formación inicial de la propia galaxia, la Vía Láctea. «Estas estrellas se formaron antes de la Vía Láctea, y la galaxia se formó a su alrededor», dijo Louise Howes, codescubridora de estas antiguas reliquias. De hecho, una de esas nueve estrellas tiene menos del 0,001% del hierro del Sol; este es exactamente el tipo de estrella y las clases de población estelar que el JWST espera encontrar muchas más.

La estrella Matusalén

Pero la estrella más confusa de todas es HD 140283, conocida informalmente como la estrella Matusalén. A tan solo 190 años luz de distancia, podemos medir con precisión muchas de sus propiedades observadas, incluyendo: luminosidad, temperatura superficial y composición.

También podemos ver que ya no es una estrella de la secuencia principal (en la curva serpenteante del diagrama de color-magnitud), sino que está comenzando a evolucionar hacia la fase subgigante en su inevitable camino hacia convertirse en una gigante roja. Estos datos, combinados, nos permiten obtener un valor bien delimitado de la edad de la estrella, y el resultado es, como mínimo, inquietante: 14.460 millones de años. Sin embargo, algunas de sus otras propiedades, como un contenido de hierro del 0,4 % del del Sol, sugieren que es muy antigua, pero no del todo prístina. Sin embargo, lo que no solemos comentar sobre la edad de esta estrella es un dato crucial: existe una gran incertidumbre sobre su edad, de unos 800 millones de años, y eso solo con un nivel de confianza de uno sigma (es decir, un 68 %).

Este valor aún sitúa la edad de la estrella Matusalén como incómodamente temprana e insinúa un posible conflicto entre la edad de las estrellas y la del Universo. Sin embargo, existe casi un 20 % de probabilidad de que la edad real de la estrella sea menor que la del Universo, lo que implicaría que no existe discrepancia alguna. Determinar un valor es una cosa; reducir las incertidumbres lo suficiente como para estar seguro de que el valor obtenido es definitivamente preciso es otra muy distinta.

La lección general es la siguiente: nunca debemos confiar demasiado en la medición de la edad de una sola estrella. Debemos ser conscientes de que cualquier medición de este tipo conlleva una gran incertidumbre, que se ve agravada por nuestro desconocimiento de la historia de estos sistemas estelares. La llamada estrella Matusalén, por ejemplo, puede ser muy inusual en muchos sentidos, como debe ser para que podamos llegar a una edad estimada de aproximadamente 14.500 millones de años: unos 700 millones de años mayor que la edad del universo. Sin embargo, esta estimación conlleva una gran incertidumbre de casi mil millones de años, lo que significa que la conciliación más sencilla de estos hechos es considerar la posibilidad de que la estrella Matusalén sea una estrella vieja, pero que parezca más antigua de lo que realmente es debido a eventos históricos cuya evidencia ya no existe.

A partir de las estrellas individuales y las poblaciones estelares, y de las propiedades generales de nuestro universo en expansión, podemos obtener una estimación de la edad muy consistente para nuestro universo: 13.800 millones de años. Si intentáramos hacer que el universo sea incluso unos pocos cientos de millones de años más antiguo o más joven, nos encontraríamos con conflictos insalvables con los datos. Un universo más joven no puede explicar los cúmulos globulares más antiguos; un universo más viejo no puede explicar por qué no existen cúmulos globulares aún más antiguos. Mientras tanto, un universo significativamente más joven o más viejo no puede acomodar las fluctuaciones que observamos en el fondo cósmico de microondas. En pocas palabras, hay muy poco margen de maniobra para equivocarnos sobre la edad del universo.

Pero es muy fácil equivocarse sobre la edad de una sola estrella. Es fundamental, como científicos, intentar encontrar lagunas en todos y cada uno de los aspectos de nuestro conocimiento actual. Esto nos ayuda a garantizar la solidez de nuestro marco actual para comprender el universo y también a explorar alternativas y sus limitaciones. Podemos intentar construir un universo sustancialmente más antiguo o más joven, pero tanto nuestras señales cósmicas como nuestras mediciones de poblaciones estelares indican que un pequeño margen de maniobra —quizás del ~1%— es todo lo que podemos acomodar. Sin embargo, para estrellas individuales, los errores en sus estimaciones de edad suelen ser tremendos. La estrella Matusalén, con toda probabilidad, no plantea una paradoja ni un enigma para la edad del universo, sino que muestra las limitaciones de extraer conclusiones cósmicas a partir de un solo tipo de observación. Esta estrella, a pesar de lo buenos que seamos en astronomía, simplemente conlleva demasiadas incertidumbres.

Referencia

- Articulo original. «Is the “Methuselah star” really older than the Universe?«, Big Think (05/2024). Ethan Siegel, Ph.D.