¿Somos la primera civilización en la Vía Láctea?

Fuente Big Think

El motor principal detrás de la astronomía moderna es la búsqueda de «gemelos de la Tierra» con el objetivo final de responder a la pregunta: ¿Estamos solos?. Esta aspiración es un «picazón ardiente» que impulsa la ciencia. Sin embargo, la intensa esperanza de encontrar vida conlleva el riesgo de ser «cegados» y desviados hacia «avenidas oscuras» o conclusiones prematuras.

En el pasado, la comunidad científica e incluso el público han caído en la trampa de ver anomalías y de inmediato asumir la existencia de vida extraterrestre. Esto se ha manifestado en afirmaciones sobre vida en Venus, en asteroides interestelares, y por supuesto, en los numerosos reportes de OVNIs (Objetos Voladores No Identificados). La tentación de atribuir lo anómalo a los extraterrestres es fuerte, pues muchos desean profundamente no estar solos. La humildad científica y la resistencia a la propia esperanza son, en última instancia, las partes más difíciles de esta búsqueda.

La Ecuación de Drake y la Crítica al Camino Singular

Una herramienta fundamental para estructurar el pensamiento sobre la abundancia de vida en la galaxia es la Ecuación de Drake, formulada por Frank Drake. Esta fórmula es conceptualmente el número de estrellas en la galaxia multiplicado por una serie de factores fraccionarios, que actúan como un filtro restrictivo. Los factores incluyen la frecuencia de planetas, la fracción de estos que son habitables, la fracción en la que la vida surge, y la fracción en la que esta vida evoluciona a una civilización comunicativa, entre otros.

El Problema de la «Tierra Rara» y la Adición Perdida

La Hipótesis de la Tierra Rara ejemplifica el peligro de este filtro. Sugiere añadir un sinfín de parámetros específicos a la ecuación—como la presencia de una Luna grande que estabilice el eje, la masa exacta de la Tierra, la fracción de masa terrestre, la salinidad oceánica o la química precisa—que se consideran esenciales para la vida tal como la conocemos.

El problema es matemático: si se multiplican un número muy grande de fracciones, el resultado inevitablemente se acerca a cero. Esta perspectiva se critica por ser un punto de vista extremadamente estrecho sobre cómo debe surgir la vida y cómo debe sobrevivir. Postula un «camino singular» y estricto hacia el éxito evolutivo.

La propuesta innovadora es que la Ecuación de Drake, en lugar de ser puramente multiplicativa, podría estar perdiendo un signo aditivo. Esto permitiría sumar otras trayectorias o «caminos paralelos» completamente diferentes que también podrían conducir a una civilización inteligente, más allá de nuestro único ejemplo conocido. Sin embargo, la limitación crucial es que actualmente solo tenemos un único ejemplo para observar y estudiar: la Tierra.

La Naturaleza de la Vida y sus Condiciones

Intentando Definir la Vida

Definir la vida es una tarea «increíblemente difícil» y no existe un consenso universal entre los astrónomos. De manera informal, podría ser algo que «sabes que es cuando lo ves», de forma similar a la analogía de la pornografía.

La NASA intentó definirla durante mucho tiempo como «un sistema químico autorreplicante capaz de evolución darwiniana». Sin embargo, esta definición es vulnerable: la química podría no ser necesaria. Por ejemplo, un sistema de inteligencia artificial (IA) o una tecnología autorreplicante podrían exhibir muchas características de la vida sin utilizar los sistemas químicos que nos son familiares. Hasta que se descubran más ejemplos de vida, es difícil establecer una única definición estricta.

Los Límites de las Condiciones de Habitabilidad

Los límites de lo que es un planeta habitable siguen siendo un tema de intenso debate. La vida en la Tierra, especialmente los extremófilos, exhibe una asombrosa tolerancia a condiciones adversas, con algunos organismos sobreviviendo en un rango de temperatura de 150°C (de -25°C a 125°C).

No obstante, existe una distinción crítica: la capacidad de supervivencia en condiciones extremas no implica que la vida pueda comenzar bajo esas mismas condiciones. El evento de abiogénesis (el origen de la vida) puede requerir un rango de temperaturas «muy especial y sutil» que no puede ser violado. Además, la vida en otros mundos podría basarse en una química diferente y seguir reglas termodinámicas distintas a las de la Tierra.

Por estas razones, el consenso para el «coto de caza inicial» se centra en la presencia de agua líquida (de 0°C a 100°C), ya que incluso los extremófilos terrestres la necesitan en algún punto de su ciclo de vida.

Principios Filosóficos: El Antropocentrismo de la Búsqueda

El Principio de Mediocridad (Copernicano)

El Principio Copernicano (también conocido como Principio de Mediocridad) es un pilar de la cosmología. Postula que nuestra ubicación y nuestra época en el universo son típicas y normales. Si un fenómeno es común aquí, debería ser común en el resto del universo.

Un ejemplo que lo valida es la prevalencia de los planetas tipo Neptuno (gigantes de hielo) en otros sistemas solares, que son un tipo de planeta muy común en el universo, tal como lo predice el principio de mediocridad. Sin embargo, este principio puede llevarnos a conclusiones erróneas si se aplica sin cautela. Intentar extrapolar que todos los planetas deben tener una atmósfera rica en oxígeno o agua líquida solo porque la Tierra la tiene, es un error.

El Principio Antrópico Débil: El Filtro de la Existencia

Muchas características de la Tierra son únicas y especiales. La razón de esto se explica por el Principio Antrópico Débil (PAD), el cual establece que solo podemos vivir en un lugar donde las condiciones son adecuadas para nuestra existencia. Es natural que no hayamos evolucionado en Plutón o en una luna de Neptuno, ya que las condiciones no lo permiten. Nuestra existencia como observadores impone un sesgo de selección: solo podemos habitar y observar el subconjunto de planetas (posiblemente muy raro) donde las condiciones son propicias para la vida.

Por lo tanto, el PAD es la restricción que nos obliga a usar el Principio Copernicano con prudencia. Es seguro aplicarlo a fenómenos no relacionados con nuestra existencia (como la frecuencia de los planetas Neptuno). Sin embargo, no se puede aplicar a factores que son condicionantes de nuestra existencia (como la presencia de una Luna grande o los océanos) porque nuestra mera presencia ya ha seleccionado estos factores. En estos casos, el Principio Copernicano falla en el Sistema Solar y debe ser descartado.

El Gran Filtro y la Ausencia Galáctica

El PAD, al sugerir que las condiciones de la Tierra son raras, nos lleva a la pregunta central de la astrobiología: ¿Dónde está el Gran Filtro?. Algo debe detener la progresión de la vida para que no sea común. Este filtro debe ubicarse en nuestro pasado (haciendo que el surgimiento de la vida inteligente sea un evento rarísimo) o en nuestro futuro (implicando que las civilizaciones avanzadas se autodestruyen antes de alcanzar la escala galáctica).

La Escala de Kardashev y el Gran Silencio

El concepto del Gran Filtro futuro está íntimamente ligado a la Escala de Kardashev, que clasifica las civilizaciones según su capacidad para aprovechar la energía:

- Tipo I: Civilización planetaria, que controla toda la energía disponible en su planeta.

- Tipo II: Civilización estelar, capaz de aprovechar toda la energía de su estrella anfitriona. Esto requeriría megaestructuras como una Esfera de Dyson (o un enjambre de Dyson) que absorba la luz estelar para propósitos avanzados (computación, manufactura).

- Tipo III: Civilización galáctica, que controla y aprovecha toda la energía de una galaxia entera, posiblemente construyendo estructuras alrededor de un agujero negro supermasivo como Sagitario A* en el centro de la Vía Láctea.

La ausencia actual de una civilización de Tipo III en la Vía Láctea (el llamado Gran Silencio o la Paradoja de Fermi) significa que una civilización con estas capacidades no existe ahora. Esto sugiere que o bien han colapsado, o nunca alcanzaron dicho nivel de dominio energético.

La Evidencia de la Colonización Ausente

La existencia de una civilización que decidiera conquistar y colonizar la galaxia de forma agresiva, utilizando por ejemplo sondas de Von Neumann (sondas autorreplicantes), habría resultado en la colonización completa de la Vía Láctea hace mucho tiempo. El hecho de que la Tierra permanezca libre de un imperio galáctico indica que:

- Una civilización galáctica de este tipo no existe.

- Existe un mecanismo o un «filtro» que impide o disuade a las civilizaciones de alcanzar ese nivel.

Esta evidencia circunstancial refuerza la posibilidad de que seamos la primera civilización que ha surgido en la galaxia.

La Cronología de la Vida: ¿Demasiado Pronto?

El análisis de la vida en la Tierra revela dos puntos clave:

- Comienzo Rápido: La vida microbiana surgió relativamente rápido en la Tierra (hace aproximadamente 3800 millones de años). El PAD sugiere que este inicio rápido es una necesidad, no una señal de que la vida sea fácil.

- Evolución Lenta: El proceso evolutivo para pasar de la vida simple a una entidad consciente de sí misma (como nosotros) tomó casi 4000 millones de años.

Si la evolución a la inteligencia tarda consistentemente 4000 millones de años, la vida tuvo que empezar rápidamente, de lo contrario no habría habido tiempo suficiente para que nosotros emergiéramos antes de que el Sol agote el período habitable de la Tierra. Por lo tanto, la vida simple podría ser común, pero el Gran Filtro podría ser la evolución de vida simple a vida inteligente.

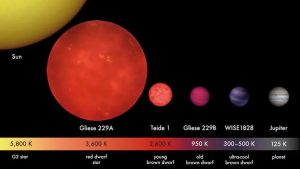

El Futuro de la Vida Alrededor de las Enanas Rojas

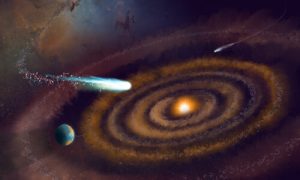

Aunque el Sol acabará expandiéndose en unos 3000 a 5000 millones de años, lo que forzará nuestra extinción, el universo apenas está comenzando su era de formación de vida. La actividad de formación estelar en la galaxia está disminuyendo. Paradójicamente, las estrellas más comunes y más duraderas son las estrellas Enanas M (Enanas Rojas), con una vida útil de trillones de años.

Si se tiene en cuenta la longevidad extrema de estas estrellas, la era de máxima emergencia de civilizaciones en el universo se dará en el futuro lejano, alrededor de las Enanas M. En este contexto, nuestra civilización que surge «temprano» alrededor de una estrella tipo G (el Sol), es una anomalía estadística. Esto nos convierte potencialmente en «los primeros, los bichos raros del universo».

Estrategias de Detección y el Desafío Final

La búsqueda de vida se divide en dos estrategias principales:

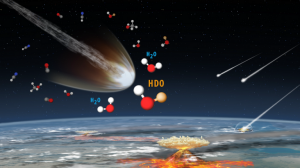

- Biosignaturas: La detección de una firma de bioquímica en la atmósfera de un exoplaneta, siendo el oxígeno el ejemplo más claro en la Tierra. Sin embargo, existen posibles falsos positivos. Por ejemplo, el proceso de fotólisis, donde la radiación ultravioleta divide el agua (H2O) en hidrógeno (H2) y oxígeno (O). Si el hidrógeno ligero escapa al espacio, el oxígeno pesado queda retenido, creando una atmósfera rica en O sin necesidad de vida.

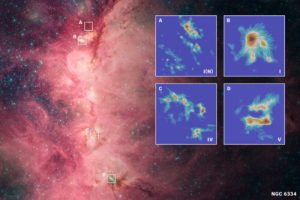

- Tecnofirmas: La detección de una firma de tecnología, como señales de radio o grandes estructuras artificiales. La tecnofirma más avanzada y buscada es la mencionada Esfera de Dyson.

Riesgo de Contaminación Planetaria

Un desafío ético y científico de la búsqueda es la contaminación planetaria. Existe el riesgo de que accidentalmente transportemos vida terrestre (esporas, bacterias) a otros planetas (como Marte) en nuestras naves espaciales, y luego detectemos esta vida transportada, lo que resultaría en un falso positivo. Esterilizar completamente una nave es extremadamente difícil, por lo que siempre hay una alta probabilidad de un «pequeño pasajero».

La Imposibilidad de Probar la Soledad

La búsqueda de vida extraterrestre enfrenta la dificultad filosófica fundamental de que no se puede probar un negativo. Nunca podremos demostrar de manera concluyente que estamos solos en el universo. Por ejemplo, aunque se rastree la superficie de Marte, siempre quedará la pregunta: ¿Qué hay debajo de la superficie, detrás del cañón o en otra colina?.

El espacio es inmensamente vasto, y la obtención de una serie de resultados negativos nunca establecerá la verdadera soledad. Es un reto que podría llevar siglos o milenios de estudio continuado, de manera similar a cómo la astronomía moderna se originó con Galileo hace 400 años y el telescopio. Es la gran pregunta que inspirará a muchas generaciones futuras.